VIIIe sièle - 1590 : de la principauté à la province

Grenoble conserve fidèlement les traces de la rivalité qui a longtemps opposé, au Moyen Âge, l’évêque et le Dauphin ainsi que celles de la constitution du pouvoir consulaire dès le milieu du XIIIe siècle.

Pouvoirs religieux et civils se sont ainsi disputés la ville jusqu’à l’avènement, en 1453, d’une troisième institution : le parlement de Dauphiné. Reflétant l’importance prise par la cité devenue capitale de province, édifices publics, hôtels particuliers et ouvrages militaires s’élèvent au-dessus des toits, débordant d’une enceinte romaine désormais trop exiguë.

Le schéma bleu symbolise l'emprise approximative de Grenoble à cette période.

-

1343 - Accords passés entre le roi de France et le Dauphin de Viennois en prévision du rattachement du Dauphiné à la France

11343 - Accords passés entre le roi de France et le Dauphin de Viennois en prévision du rattachement du Dauphiné à la FranceHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590Archives Municipales de , Hôtel de ville, -

Ancien Hôtel de Marnais-Gagnon, actuel musée Stendhal

2Ancien Hôtel de Marnais-Gagnon, actuel musée StendhalArt et culture, Histoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 159020 Grande Rue, -

Ancien palais du Parlement de Dauphiné

3Ancien palais du Parlement de DauphinéHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 15904 Place Saint-André, -

Ancien palais épiscopal, actuel musée de l'Ancien Evêché

4Ancien palais épiscopal, actuel musée de l'Ancien EvêchéArt et culture, Histoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590Musée de l'Ancien Évêché 2 rue Très Cloître, -

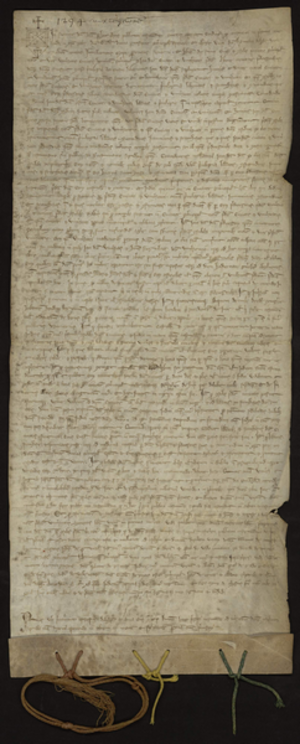

Chartes de franchises grenobloises

Chartes de franchises grenobloisesHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590 -

Cour, 10-12 rue Chenoise

5Cour, 10-12 rue ChenoiseHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 159010-12, rue Chenoise, -

Cour, 18 rue Chenoise

6Cour, 18 rue ChenoiseHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 159018, rue Chenoise -

Cour, 7 rue Chenoise

7Cour, 7 rue ChenoiseHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 15907 rue Chenoise, -

Couvent des cordeliers - Disparu

8Couvent des cordeliers - DisparuHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590sous-sol du parking du musée de 5, place Lavalette -

Dans les pas de Stendhal : l’église Saint-Hugues

9Dans les pas de Stendhal : l’église Saint-HuguesArt et culture2ème période : VIIIe début IXe / 1590Eglise Saint-Hugues, -

Dans les pas de Stendhal : la collégiale Saint-André

10Dans les pas de Stendhal : la collégiale Saint-AndréArt et culture, Tourisme2ème période : VIIIe début IXe / 1590Collégiale Saint-André, -

Eglise collégiale Saint-André

11Eglise collégiale Saint-AndréHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590Collégiale Saint-André, Place Saint-André, -

Église Saint-Laurent, actuel musée archéologique Grenoble-Saint-Laurent

12Église Saint-Laurent, actuel musée archéologique Grenoble-Saint-LaurentArt et culture, Histoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590Eglise Saint-Laurent, 2 Place Saint-Laurent, -

Fort Rabot, actuellement résidence universitaire du Rabot

13Fort Rabot, actuellement résidence universitaire du RabotHistoire & Evolution de la ville, Ville fortifiée/de garnison/militaire2ème période : VIIIe début IXe / 1590Fort Rabot, Rue Maurice Gignoux, -

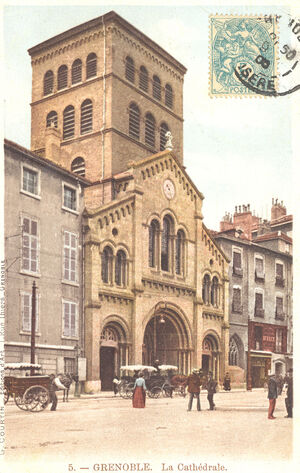

Groupe épiscopal : cathédrale Notre-Dame et église Saint-Hugues

14Groupe épiscopal : cathédrale Notre-Dame et église Saint-HuguesHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590Groupe Épiscopal Place Notre-Dame, -

Hôtel à Oriel – maison Rabot

15Hôtel à Oriel – maison RabotHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 159017, rue Jean-Jacques-Rousseau, -

Hôtel de François Marc

16Hôtel de François MarcHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 159022, rue Barnave, -

Hôtel des Monnaies

17Hôtel des MonnaiesHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 159097, rue Saint Laurent, -

Passage, 22 rue Barnave - Hôtel de François Marc

18Passage, 22 rue Barnave - Hôtel de François MarcHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 159022, rue Barnave, -

Place aux Herbes

19Place aux HerbesHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590Place aux Herbes, -

Place Grenette

20Place GrenetteHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590Place Grenette, -

Place Notre-Dame

21Place Notre-DameHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590Place Notre-Dame, -

Place Saint-André

22Place Saint-AndréHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590Place Saint-André, -

Rue Chenoise

23Rue ChenoiseHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 1590Rue Chenoise, -

Tour de l’Île

24Tour de l’ÎleArt et culture, Histoire & Evolution de la ville, Ville fortifiée/de garnison/militaire2ème période : VIIIe début IXe / 1590Musée de , 5 Place Lavalette, -

Tour de Sassenage

25Tour de SassenageHistoire & Evolution de la ville2ème période : VIIIe début IXe / 15905, rue du Pont-Saint-Jaime,

Évêques et dauphins : une rivalité inscrite dans le bâti

Avec la nomination de l’évêque Hugues 1er de Châteauneuf (1080-1132), les documents d’archives se font plus nombreux. Les cartulaires*, recueils de chartes relatives aux droits temporels d’une église, rédigés par ce prélat qui accompagne saint Bruno pour fonder la Grande Chartreuse en 1084, constituent une source précieuse d’informations, y compris sur la topographie urbaine. Ils nous instruisent notamment sur l’œuvre de l’un de ses prédécesseurs, l’évêque Isarn (950-975) qui, au sortir de troubles graves, aurait incité au repeuplement de son diocèse dévasté, distribuant terres et châteaux moyennant allégeance à son autorité. À en croire Hugues 1er, son prédécesseur paraît avoir recueilli, sinon le titre, du moins les prérogatives et la puissance d’un véritable comte.

Par d’autres sources, on sait que l’un des successeurs d’Isarn, Humbert 1er d’Albon, donne en 1012, pour y rétablir la vie religieuse, le site de Saint-Laurent aux bénédictins de Saint- Chaffre-en-Velay (Haute-Loire). La portée de cet acte est considérable : des habitations se regroupent peu à peu auprès du prieuré créé par les moines pour former un véritable faubourg sur la rive droite.

L’épiscopat d’Humbert marque le début de la fulgurante ascension de la famille d’Albon qui, forte des avantages consentis par cet évêque et surtout ses successeurs, en vient à restaurer à son profit la puissance et la dignité comtales. Ainsi, dès son avènement, Hugues 1er doit s’atteler à la tâche immense de ranimer l’autorité de l’évêque, devenue défaillante, et en reconstituer les richesses matérielles. Si, à cet évêque canonisé deux ans après sa mort, on doit la reconstitution en pierre du pont de la ville (cet unique pont, occupant le site de l’actuelle passerelle Saint-Laurent, en bois depuis son origine) et celle d’une « maison de l’aumône » placée sous l’invocation de sainte Marie-Madeleine, c’est à son successeur Hugues II qu’est revenu de reconstruire complètement la cathédrale et les édifices adjacents : les travaux de 1989 ont permis de découvrir l’existence d’un mur entier de l’église Saint-Hugues remontant à cette époque. Plusieurs vestiges encore en élévation, quelques fragments sculptés réutilisés dans ce qu’il reste du cloître des chanoines ou conservés dans les collections du Musée dauphinois, permettent de se représenter également la cathédrale Notre-Dame vers le milieu du XIIesiècle.Mais c’est à partir du début du XIIIe siècle qu’ont été impulsés les travaux qui ont donné leur physionomie actuelle à l’église Saint-Hugues et à la cathédrale, et élevées les parties les plus anciennes encore visibles dans l’ancien palais épiscopal, elles-mêmes retrouvées au cours des travaux de 1989.

Le partage de la ville

L’âpre rivalité pour le pouvoir entre évêques et comtes (ces derniers prendront le surnom de Dauphin), dont les termes sont posés dès le XIe siècle, a marqué toute l’histoire de Grenoble au cours du Moyen Âge. Dès l’époque de saint Hugues, la ville est partagée en quartiers soumis à l’une ou l’autre juridiction. Ce n’est cependant qu’en 1244 qu’un accord précis de pariage* est conclu, établissant une véritable coseigneurie pour un temps équilibrée.

Le noyau ancien de la ville conserve encore très nette l’empreinte de cette division politique au Moyen Âge. On peut dire de façon schématique que la place Notre-Dame et tout le secteur sud-est compris entre les deux portes antiques constituent le fief urbain de l’évêque. De même, la place Saint-André et le quartier qui la prolonge sont de la juridiction du Dauphin. Dominant les deux places, les clochers de la cathédrale Notre-Dame et de Saint-André rappellent encore les deux pouvoirs rivaux dont elles symbolisaient la puissance. Commencée de bâtir en 1228, sur l’emplacement d’une précédente église déjà dédiée à saint André, la collégiale des Dauphins – église privée et tombeau de la dynastie – est contemporaine de leur établissement en résidence principale à Grenoble. Parmi les tours de l’enceinte soumises à la juridiction de l’évêque ou du Dauphin, et manifestant leur puissance, trois ont le statut particulier de véherie* : elles sont tenues par des officiers chargés de fonctions de police et de perception de droits de justice. Situées au-dessus ou à proximité immédiate des portes, elles contiennent en outre des prisons. Celle de la porte Traîne, connue dès la fin du XIe siècle, et celle de Clérieu (dont la tour subsiste encore, face à la cathédrale) sont soumises à l’évêque. La troisième, dite de Gières, relève du pouvoir du Dauphin et se dresse près de la porte Pertusière, à proximité de l’actuelle halle Sainte-Claire.

Ainsi se traduit dans l’urbanisme de la ville, aux XIIe et XIIIe siècles, l’emprise des pouvoirs respectifs de l’évêque et du Dauphin.

La première expansion

Au cœur du Moyen Âge, la ville s’étend et renforce ses remparts, tandis qu’apparaît un nouveau pouvoir, celui des consuls.

Dès les années 1140 est attesté un premier faubourg constitué le long du chemin d’accès conduisant du pont à la porte Viennoise (actuelle rue Chenoise). À la même époque se trouve à l’opposé de la ville, près de la porte Traîne et hors les murs, une place utilisée pour les marchés et appelée le Breuil (future place Grenette). Vers 1220, les cordeliers (franciscains) s’installent en marge du nouveau faubourg, dit de l’Île (emplacement du nouveau musée des Beaux-Arts), alors que les dominicains s’établissent en 1288 près de la place du Breuil. L’arrivée des ordres mendiants est, ici comme ailleurs au XIIIe siècle, le signe d’un développement urbain. Vers le milieu du 14e siècle, la ville a plus que doublé par rapport à ce qu’elle était à la fin du 3e siècle, se développant sur quelque vingt hectares.

Dans le climat de guerre endémique de la fin du XIVe siècle, les remparts ayant subi un premier agrandissement et enserrant la quasi-totalité de cet espace (attesté dès 1338) doivent être entièrement repris. C’est à la communauté des habitants qu’incombe la majeure partie des coûts de ces travaux. Depuis le siècle précédent, en effet, elle s’est vu reconnaître par les deux seigneurs un certain nombre de droits et une représentation élue. Parmi les constructions réalisées à l’initiative des magistrats municipaux (les consuls), la tour de l’Île est la plus significative. Dans sa conception comme dans sa réalisation, tout dénonce l’économie de moyens et la rigueur des temps. Mais sa hauteur témoigne aussi de la volonté des consuls de concurrencer les deux autres pouvoirs, que symbolisent les clochers de Notre-Dame et de Saint-André.

Inondations, épidémies et crises : le temps des catastrophes

L’une des plus célèbres inondations se produit dans la nuit du 14 et 15 septembre 1219, avec la rupture d’un barrage naturel situé dans la plaine de Bourg-d’Oisans, dans les gorges de la Romanche. Le Drac afflue en véritable raz-de-marée sur la ville. La hausse du niveau de l’eau provoque un reflux de l’Isère, qui coule à contresens pendant quelques heures, formant un lac vers Meylan et emportant le pont qui permet de franchir l’Isère. Une fois la décrue du Drac amorcée, l’Isère s’écoule de nouveau, envahissant la ville en piégeant la population à l’intérieur des remparts, les portes étant toutes fermées. L’eau montee à plus de neuf mètres dans les rues, forçant les habitants à se réfugier dans les tours, le clocher de Notre-Dame, ainsi que sur les toits des maisons. Des milliers de Grenoblois périssent cette nuit-là.

Le récit de cette inondation est notamment décrit par Jean de Sassenage, évêque de Grenoble, dans une lettre à ses fidèles afin d’implorer leur pitié en faveur des misères causées par l’inondation. Il pleure les nombreux morts en exhortant les survivants à relever Grenoble de ses ruines et à reconstruire le pont. Le nombre important de victimes est dû à la fête de la Sainte-Croix qui se tient à cette période à Grenoble.

L’évêque et le Dauphin sont conduits à s’entendre pour aider la ville à se relever et encourager le repeuplement. Cette politique se traduit par la première charte de franchise accordée en 1226 : avantages fiscaux accordés aux habitants et modification des limites urbaines. Jusqu’à cette date, la ville est enfermée dans les limites de l’ancienne enceinte romaine sur la rive gauche de l’Isère. Sur le pont se dresse la porte séparant la ville du faubourg Saint-Laurent sur la rive droite, porte que les habitants cherchent en vain à franchir lors de la catastrophe de 1219. À partir de 1226, l’intégration du faubourg Saint-Laurent et le déplacement des portes sur la rive droite de l’Isère offriront aux habitants la possibilité de se réfugier sur la montagne en cas de récidive de la catastrophe. Ce n’est qu’en 1267 que le pont sera reconstruit aux frais de l’évêque

La médiocrité des ressources économiques aggrave les effets de la guerre et des épidémies qui affectent la ville aux XIVe et XVe siècles. Pas moins de trois hôpitaux sont créés à cette époque. Le plus ancien (1325), placé sous l’invocation de saint Jacques, dont la rue du Pont-Saint-Jaime rappelle le souvenir, est dû aux libéralités d’un riche particulier de l’entourage du Dauphin, Jacques de Die. Mais ni l’hôpital Notre-Dame, fondé par l’évêque en 1424 à l’entrée de la rue Chenoise, ni celui de l’Île (ou des Infez ou « infects »), fondé en pleine épidémie de peste en l’an 1485, n’ont laissé de trace. C’est à l’emplacement de ce dernier que s’étend l’actuel cimetière Saint-Roch de Grenoble.

La période de difficultés et de récession est sans doute déjà amorcée quand le Dauphin Humbert II, sans héritier et passablement endetté, décide la vente de ses possessions. En 1349, par un acte dit de « transport », le Dauphiné est cédé à la couronne de France, sous condition de respect de ses privilèges. Moment fort de l’histoire de la province, et pourtant peu glorieux. Dès lors, et jusqu’à la Révolution, le Dauphiné demeure un fief direct de la couronne et est gouverné par le fils aîné du roi de France, de ce fait nommé le Dauphin.

Le siècle qui suit, marqué par les calamités (guerre de Cent Ans, peste, inondations), ne laisse pas de monument. Mais une reprise sensible, dont la parure monumentale de la ville porte témoignage, apparaît dans le milieu du XVe siècle.

Bourgeois et parlementaires

Dans la rivalité qui les a opposés, c’est le pouvoir du Dauphin qui peu à peu finit par l’emporter sur le pouvoir de l’évêque. Alors même qu’ils doivent renoncer à la plupart de leurs prérogatives politiques, les évêques s’attellent à la tâche de réformer la pratique religieuse dans leur diocèse. De ce mouvement de renouveau, auquel les évêques Siboud Alleman et Laurent 1er Alleman ont attaché leur nom, témoignent à Grenoble la création du couvent de Sainte-Claire et les remarquables embellissements et agrandissements de la cathédrale.

Sur le plan des institutions civiles, l’avènement du Dauphin Louis II (futur roi Louis XI) marque un tournant important dans le destin politique et administratif de la cité. La création, en 1453, du parlement de Grenoble (revendiquant avec Bordeaux le troisième rang des parlements institués en France, après ceux de Paris et de Toulouse) confirme définitivement la ville dans sa vocation et son rôle de capitale de province. Les parties les plus anciennes de l’ancien palais du Parlement (ancien palais de justice) sont néanmoins très postérieures à la date de fondation. Dans l’abside à trois pans de ce qui fut la chapelle, mais aussi dans le portail surmonté de deux fenêtres qui la jouxte à gauche, se reconnaît le vigoureux gothique flamboyant de l’extrême fin du Moyen Âge (vers 1500). Un nouveau bonheur de vivre paraît s’exprimer, se démarquant de l’esthétique plus austère des générations précédentes.

Une bourgeoisie riche et puissante

De l’extrême fin du XVe siècle, voire des premières années du 16e siècle, datent nombre de maisons conservées partiellement ou en totalité dans le centre ancien de la ville. Parmi celles-ci, l’ancienne maison Rabot, sur l’ancienne route de Chalemont, au flanc du mont Rachais, est toujours visible à proximité des bâtiments de la cité universitaire du Rabot. Anachronique château fort en réduction, elle illustre les prétentions nobiliaires d’une bourgeoisie parlementaire, enrichie et puissante. Dans la ville même, de nombreux hôtels particuliers gothiques subsistent, plus ou moins transformés, en particulier dans les rues Brocherie et Chenoise.

D’autres maisons, certaines plus tardives encore, comme au 10, rue Chenoise ou au 20, Grande-Rue, relèvent d’une conception architecturale identique. Malgré leur transformation, elles témoignent du cadre de vie d’une bourgeoisie constituée pour l’essentiel de juristes et de magistrats. Ainsi, Grenoble est une capitale non seulement administrative mais également intellectuelle, où parlementaires et juristes ont été les premiers ardents humanistes. Cependant, par une singulière vitalité, le dernier art gothique paraît encore, dans les débuts du XVIe siècle, prolonger sans le conclure un Moyen Âge renié.

De la brique à la pierre

Les travaux et études conduits ces dernières années à Grenoble et dans la région alentour ont mis en évidence l’apparition, au début du XIIIe siècle, d’une architecture originale caractérisée par l’emploi quasi exclusif d’un matériau jusqu’alors inusité : la brique. Au même moment églises, châteaux, riches résidences urbaines témoignent d’un nouveau savoir-faire des constructeurs, probablement emprunté aux maçons de la proche Lombardie, experts depuis longtemps dans l’art d’assembler les briques de terre cuite.

Grenoble, « ville rose »

Plusieurs monuments illustrent avec éclat la diffusion de cette mode : la cathédrale Notre-Dame et l’église Saint-André, bien conservées dans leur état du XIIIe siècle, mais également l’église Saint-Hugues, que les récents travaux (dans l’ancien évêché) ont permis de redécouvrir. Il en est de même pour les pauvres vestiges du premier couvent des cordeliers, exhumés et gravement mis à mallors de la construction du musée des Beaux-Arts (place Lavalette), en 1988.

Totalement méconnu, l’habitat urbain de la même période se révèle peu à peu à l’occasion de travaux. Parmi les monuments prestigieux de cette catégorie, tous construits en brique, doit être cité le somptueux palais des évêques (près de la cathédrale), dont les parties conservées les plus anciennes, dégagées de rhabillages récents et étudiées à partir de 1989, peuvent être datées du début du XIIIe siècle. De simples maisons urbaines, allant de la riche demeure patricienne (comme au 20, rue Chenoise) aux maisons plus modestes d’artisans des faubourgs (c’est le cas des vestiges bien conservés observés aux 18 au 22, rue Saint-Laurent), nous permettent de nous représenter la physionomie des quartiers de la ville vers le milieu du XIVe siècle.

Les rares constructions neuves ou rénovées au début du XVIe siècle gardent une allure très médiévale. Néanmoins, le contact direct avec les artisans attirés d’Italie vers le centre de la France introduit précocement à Grenoble les modes nouvelles. Aussi voit-on se mélanger gothique et renaissance sur le palais du Parlement, dans le décor de l’oriel* de l’hôtel Rabot (actuelle librairie Arthaud, rue Jean-Jacques-Rousseau) ou celui de l’hôtel des Monnaies (97, rue Saint-Laurent). C’est à l’hôtel de Pierre Bûcher (6, rue Brocherie), élevé vers 1560, que le nouveau style s’affirme.